Ситуационный центр как инструмент оперативного управления предприятием

Ситуационный центр, или диспетчерский центр … Обычно после произнесения этой фразы на ум приходит ассоциация с помещением, в котором расположены рабочие места, видео стены, мониторы и микрофоны, комплексы видеосвязи и другими средства интерактивного представления информации. При этом люди, которые в нем находятся, принимают сложные управленческие решения в режиме реального времени и обеспечивают разрешение критических ситуаций, осуществляют контроль и мониторинг объектов и процессов… Сложная, но очень наглядная в целом картина коллективного разрешения сложных технологических проблем.

Так сложилось, что мне довелось побывать в различных диспетчерских и ситуационных центрах и опыт показывает, что все диспетчеры и диспетчерские управления предприятий являются насыщенной средой из которой вырастает большое количество руководителей высшего звена. Это происходит потому, что диспетчер видит картину целиком и видит весь сквозной технологический процесс предприятия целиком, а не кусочками. Он взаимодействует с подразделениями и владеет информацией по всем ключевым направлениям деятельности, что помогает ему оперативно принимать правильные решения. Диспетчер смены знает всех ключевых специалистов из подразделений предприятия, и наоборот все узнают диспетчеров смен по крайней мере по голосу.

Диспетчер видит картину целиком и видит весь сквозной технологический процесс предприятия целиком, а не кусочками. Он взаимодействует с подразделениями и владеет информацией по всем ключевым направлениям деятельности, что помогает ему оперативно принимать правильные решения

Итак, «диспетчерская» или «ситуационный центр»; как говорил классик: «Как много в этом звуке для сердца русского слилось!». Следуя в ногу с развитием технологий, ситуационные центры в создании которых автор принимал участие, все более и более отличаются от набора технологических информационных систем и связанных с ними технологическими объектами, индикаторами отображением текущего статуса этих объектов; дополненных в ряде случаев набором средств для видеоконференций.

Современный ситуационный центр приобретает все больше и больше аналитических средств, обеспечивающих не только выявление уже произошедших инцидентов и аварий, но и позволяет прогнозировать инциденты, или нештатные ситуации еще до их наступления. Предлагая при этом диспетчеру заранее просчитанные варианты оптимального реагирования на потенциальные инциденты. С тем расчетом чтобы с помощью упреждающих действий предотвратить возникновение инцидента или минимизировать его последствия.

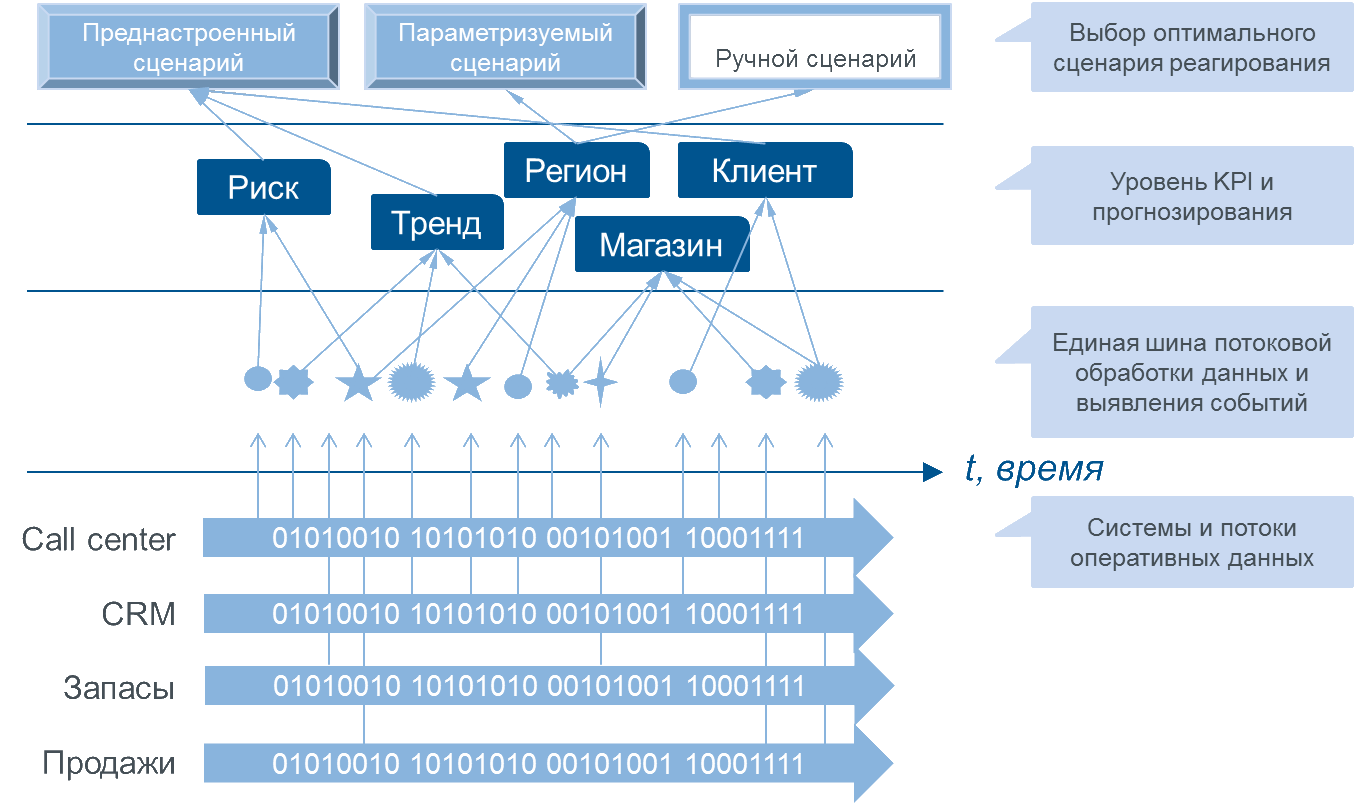

Ключевой особенностью современного ситуационного центра является потоковая обработка разнородных данных и выявление событий в режиме on-line. Это позволяет выявлять как уже свершившиеся события и ситуации, так и потенциально опасные ситуации в ближайшем будущем согласно заложенным на этапе проектирования моделям и сценариям реагирования. При этом обеспечивается полуавтоматический/ автоматический запуск оптимальных сценариев реагирования. Ниже приведен пример такой архитектуры:

Рисунок 1. Архитектура обработки потоков данных САЦ

Следует отметить что в отличие от обычного «ситуационного центра», «ситуационно-аналитический центр» имеет в своем составе помимо диспетчерских смен еще и группу аналитиков, которые не принимают активного участия в оперативной работе САЦ, но в фоновом режиме осуществляют разработку предложений и по развитию как шаблонов опасных ситуаций, так и сценариев реагирования в рамках сквозного кросс-функционального процесса предприятия. Таким образом, эта группа аналитиков позволяет непрерывно наращивать возможности выявления опасных ситуаций и расширять сценарии оптимального реагирования на такие ситуации.

В дополнение к этому следует отметить, что по опыту, проект развития САЦ в основном решает интеграционную задачу – задачу по интеграции существующих систем, интеграции разнородного оборудования, интеграции различных подразделений в рамках сквозного сценария реагирования. Следует сказать, что как будет показано ниже, на этапе проектирования систем ситуационного центра происходит уточнение состава его систем, т.к. собственных систем у него зачастую немного, обычно их количество составляет 2-3 системы, но они крайне эффективно решают формирование информационного контекста для выявляемых ситуаций и событий для принятия оперативных решений сменами диспетчеров.

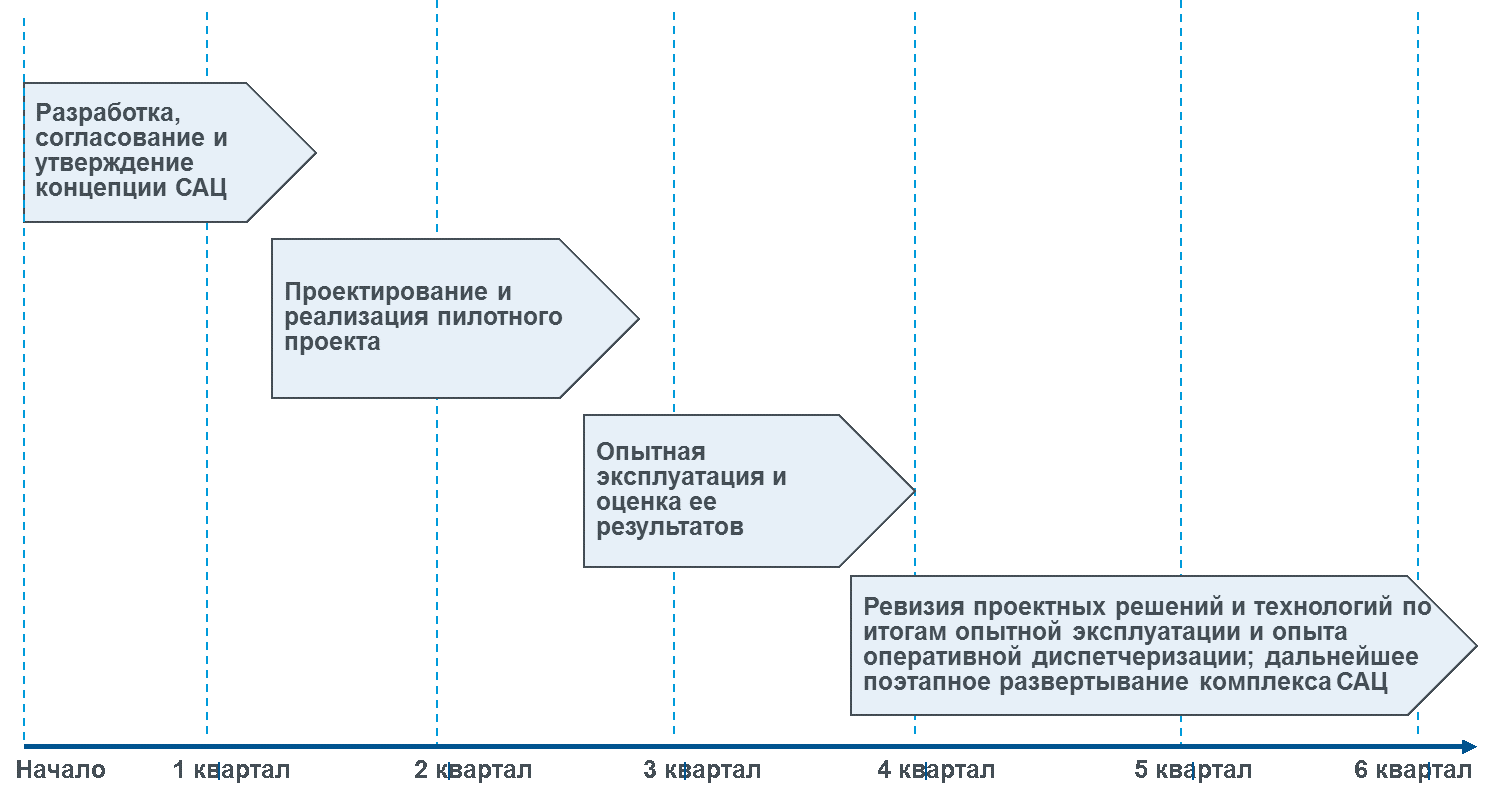

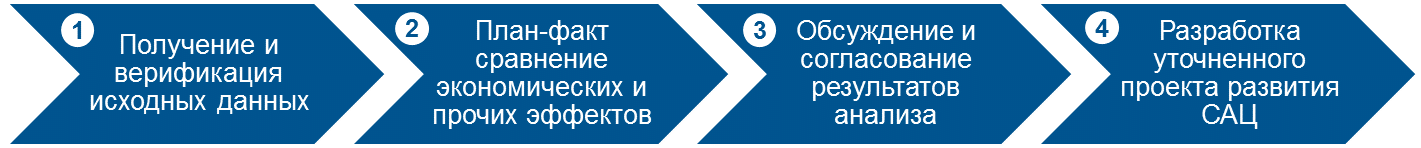

Очевидным образом, речь идет о сложном программно-аппаратном комплексе, в работе которого задействованы: информационные системы, инфраструктура и оборудование, смены диспетчеров и аналитическая группа. Развитие такого комплекса представляет собой дорогостоящий инвестиционный проект. Как и многие другие инвестиционные проекты, проект развития Ситуационно-аналитического центра проходит через ряд стадий, которые позволяют убедиться в его состоятельности и в ходе которых происходит уточнение его параметров в координатах: «Затраты» - «Результат». Ниже представлены эти ключевые стадии проекта развития САЦ:

Рисунок 2. Ключевые стадии проекта развития САЦ

Опыт показывает, что максимальный эффект на этапе «Разработка, согласование и утверждение концепции САЦ» может быть получен с привлечением внешней консалтинговой компании. В рамках этого этапа консалтинговая компания сможет проработать ключевые направления САЦ и дать оценку проекту его развития в координатах «затраты» - «результат». Согласовав и утвердив при этом свои оценки с руководством предприятия.

На последующих этапах, в рамках реализации утвержденной на предыдущем этапе концепции, выбранный подрядчик (или подрядчики) обеспечивают проектирование и внедрение пилотного проекта САЦ, по итогам которого будут проверены оценки эффектов и уточнены требования к дальнейшему развертыванию САЦ.

Следует отметить что реализация крупного инвестиционного проекта, каким является развитие ситуационно-аналитического центра предприятия имеет максимальные шансы «выжить» в условиях кризиса в случае, если он проектируется и реализуется методом небольших итераций или т.н. релизов. В каждом из таких последовательных «релизов» реализуется и опробуется вместе с диспетчерами и профильными подразделениями методики и инструменты оперативного управления процессами предприятия.

Реализация крупного инвестиционного проекта, каким является развитие ситуационно-аналитического центра предприятия имеет максимальные шансы «выжить» в случае, если он проектируется и реализуется методом небольших итераций или «релизов»

Подготовку и выпуск релизов необходимо планировать заранее с тем расчетом чтобы последовательно, от релиза к релизу расширять список приглашаемых для обсуждения представителей вовлеченных подразделений. Последовательно расширяя таким образом круг вовлеченных в проектную деятельность по развитию САЦ, что имеет благотворный эффект при сдаче результатов пилотного и других этапов проекта. В противном случае можно получить принципиальные замечания от новых согласующих или новых участников, существенным образом влияющие на параметры проекта, его ход и финальные сроки реализации.

Этап 1. Разработка концепции развития ситуационно-аналитического центра

При разработке концепции развития ситуационного центра необходимо привлекать бизнес консультантов, имеющих скорее не опыт внедрения, но людей экономического склада, которые смогут оценить основную деятельность и из опыта оценить выигрыш от внедрения САЦ. В рамках концепции также будет обосновано изменение организационно-штатной структуры предприятия и введены новые роли и описаны их ключевые функции. Такие как например: диспетчеры по ключевым направлениям деятельности предприятия, и эксперты-аналитики из аналитической группы в составе подразделения САЦ.

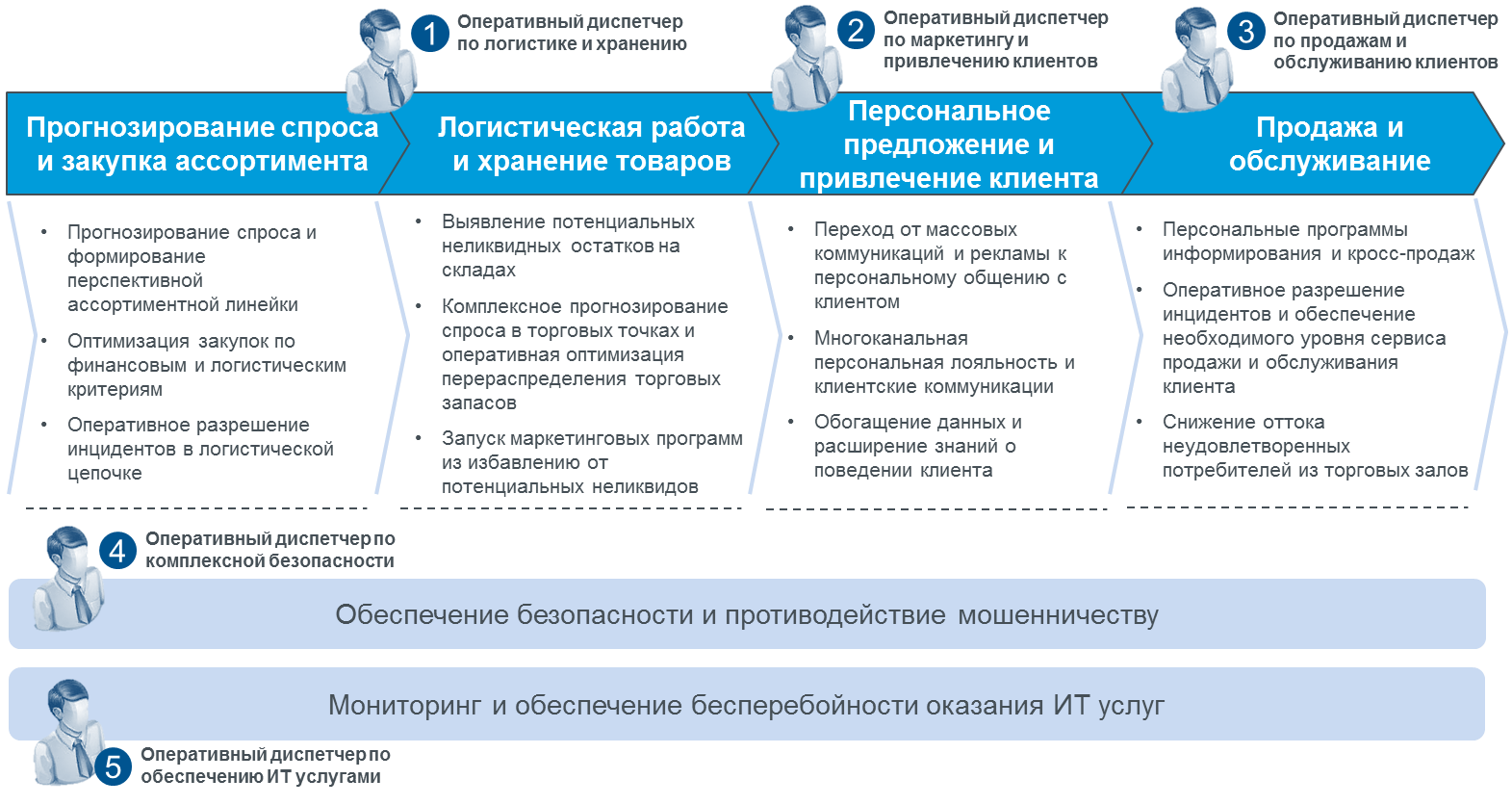

Из практических соображений, количество диспетчеров определяется основным технологическим процессом предприятия или как говорят эксперты «цепочкой добавленной стоимости». На каждом из этапов этой цепочки обеспечивается создание добавленной стоимости для клиента. Все остальные процессы, такие как бухгалтерия, подготовка налоговой и управленческой отчетности, ИТ обеспечение являются важными, но вторичными процессами по отношению к основному процессу. Ниже приведен пример такой цепочки для коммерческой торгово-розничного предприятия, включая ключевые обеспечивающие процессы:

Рисунок 3. Пример функциональности диспетчеров Ситуационно-аналитического центра торгово-розничного предприятия

Таким образом, для каждого из шагов в ситуационно-аналитический центр выделяются представители из подразделений, отвечающие за исполнение каждого из основных шагов основного процесса, а также представители ключевых основных служб: безопасности и ИТ. Таким образом у нас формируется 5 (пять) рабочих мест диспетчеров, каждый из которых управляет как зарегистрированными (уже свершившимися) инцидентами, так и реагирует на потенциально опасные сценарии, которые системы САЦ с помощью заложенных моделей, могут с высокой степенью вероятности предсказать.

Рабочее место каждого из диспетчера представляет собой единообразный интерфейс как к существующим системам предприятия, функционирующим в режиме реального времени так и к новым внедряемым системам. Такими новыми системами могут быть как минимум следующие системы: потоковая шина данных, системы моделирования и прогнозирования инцидентов, системы оптимизации реакции на выявленные и прогнозируемые инциденты, а также системы оповещения и управления мобильными бригадами. Как мы видим, ситуационно-аналитический центр, является сложным человеко-машинным комплексом, обеспечивающим извлечение прибыли в режиме реального времени, обладающим всем набором инструментов влияния на операционную деятельность предприятия.

Этап 2. Проектирование и реализация пилотного проекта

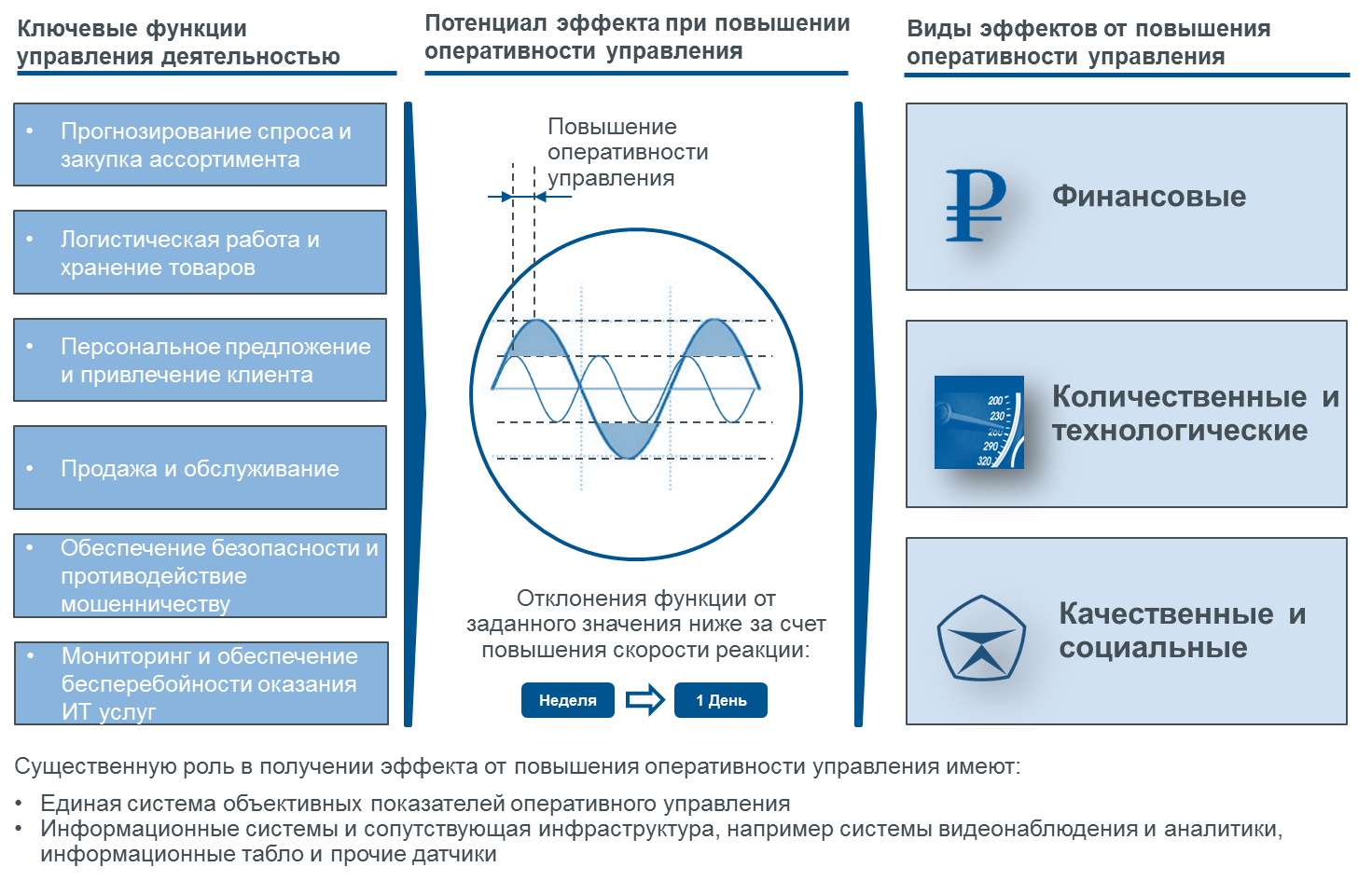

Проектирование и реализация пилотного проекта должны осуществляться с тем расчетом, чтобы подтвердить оценки экономического эффекта от изменения в подходах к оперативному управлению основными процессами предприятия. Ключевое нововведение заключается в повышении оперативности управления от ставшего привычным управления на еженедельных совещаниях и «разбору полетов» к управлению в режиме реального времени (или близком к нему). Т.е. профильный диспетчер по управлению маркетинговыми акциями может запустить процесс привлечения в конкретную торговую точку покупателей в случае если в ней не выполняется план продаж. Запустив специальные процедуры информирования потенциальных покупателей о новых промо акциях, причем делается это с помощью много канальных систем персонального взаимодействия; куда могут входить и e-mail, sms, звонки операторов колл-центра. Причем взаимодействие осуществляется по небольшим, узко очерченным клиентским группам, увеличивая таким образом отклик и снижая затраты на привлечение покупателей в целом.

Ниже приведены ключевые виды эффектов от повышения оперативности управления основными процессами предприятия:

Рисунок 4. Ключевые группы эффектов от повышения оперативности управления

На основании указанных показателей разрабатывается архитектура ситуационно-аналитического центра, формируются ключевые сценарии реагирования для каждого из рабочих мест оперативных диспетчеров.

В ходе дальнейшей детализации выстраивается архитектура систем и комплексов САЦ, которая органично встраивается в существующий многоуровневый комплекс управления предприятием.

Рисунок 5. Место Ситуационно-аналитического центра в управлении Предприятием

Разработанная архитектура программно-аппаратного комплекса пилотного проекта САЦ позволяет эффективным образом отработать в практических условиях решения для развёртывания по итогам опытной эксплуатации пилотного проекта.

При планировании работ следует отметить следующие ключевые группы решаемых задач:

1. Развитие инфраструктуры САЦ, в которую могут входит существующие или внедряемые комплексы видеонаблюдения и видео аналитики, информационные экраны в торговых точках, установка систем оперативной связи с клиентом в тех же торговых залах и многое другое.

2. Развитие программного и интеграционного ядра ситуационного центра, и интегрированных рабочих мест оперативных диспетчеров. К слову сказать, в это ядро входит крайне небольшой круг информационных систем, которые, однако отличает высокая степень интегрированности как между собой, так и с существующими системами торгово-розничного предприятия.

3. Выделение и обустройство помещения САЦ, предназначенного для размещения смен диспетчеров и аналитического подразделения САЦ.

4. Отработка кросс-функциональных сценариев реагирования, что позволяет реализовать ключевое преимущество ситуационного центра – кросс функциональное оперативное управление. Т.е. реализовать возможность оперативного разрешения возникающих и прогнозируемых инцидентов и ситуаций с вовлечение большого количества подразделений и служб предприятия.

Сам по себе процесс развертывания Ситуационно-аналитического центра должен быть выстроен как совокупность «релизов» для демонстрации и обсуждения с руководством отделов и департаментов предприятия, поскольку классическая модель «водопад» или «каскадного проектирования-реализации» в случае такого комплексного проекта не работает и вносит дополнительные риски для всех сторон проекта: как для торгово-розничного предприятия, так и подрядчиков.

Релизы стоит планировать с интервалом в 2-3 недели для того чтобы максимально эффективно демонстрировать развитие функциональности дорабатываемого пилотного решения и вовлекать в ее наращивание профильных специалистов Заказчика

Релизы стоит планировать с интервалом в 2-3 недели для того чтобы максимально эффективно демонстрировать развитие функциональности дорабатываемого пилотного решения и вовлекать в ее наращивание профильных специалистов Заказчика. Ведь не секрет что проектная документация трудна для восприятия профильными специалистами и на сам факт ее согласования не является гарантией того что итоговый продукт будет устраивать Заказчика; эта проблема как раз и решается с помощью такого подхода.

Пилотный проект обычно имеет ограниченный полигон развертывания его систем и оборудования, но уже несет в себе ключевые платформы и проектные решения которые могут в дальнейшем дорабатываться и масштабироваться на весь полигон торговых точек торгово-розничного предприятия.

Этап 3. Опытная эксплуатация и оценка её результатов

Опытная эксплуатация инфраструктуры, интеграции с существующими системами и новых систем в составе Ситуационно-аналитического центра позволяет оценить экономический эффект от развертывания САЦ уже на первом шаге всей программы. Таким образом мы тщательно выверяем с одной стороны экономические и другие эффекты от реализации, а с другой стороны проводим ревизию проектных решений проекта. Обеспечивая таким образом оптимальность затрат при максимальном эффекте.

Оценка эффектов

Для оценки экономического и прочих эффектов необходимо использовать как объективные показатели (например, рост продаж, сокращение времени ожидания в очереди), так и экспертные оценки, например, для случаев, когда необходимо оценить рост удовлетворенности обслуживанием и соответствие ассортиментной линейки ожиданиям.

Конечно же в этом случае нам на помощь приходят аналитики BI/Data Mining, оснащенные соответствующим инструментарием обработки Big Data. С помощью такого анализа данных, обеспечивается последовательное решение задачи оптимизации проекта, а именно: задачи снижения затрат на развертывание, и максимизация отдачи от реализации проекта. Для этого аналитик в выполняет следующие шаги:

Рисунок 6. Шаги этапа оценки экономических и других эффектов по итогам пилотного проекта

1. Процедура оценки экономической эффективности базируется на оцифрованных данных, полученных как из различных существующих и внедряемых систем торгово-розничного предприятия, так и на основании экспертных оценок и наблюдений. При этом данные очищаются, проходят оценку достоверности и непротиворечивости с использованием самых общих критериев (формат, факт. наличие и т.п.)

2. На втором шаге моделируются эффекты и сравниваются с соответствующими оценками, полученными на этапе разработки концепции. Зачастую бывает, что по итогам выполненного на данном шаге сравнения становится очевидной потребность изменения подходов к решению задач. Так, например, проектная группа может увидеть недейственность одних методов противодействия мошенничеству, но зато проявят себя другие – которые и будут впоследствии рекомендованы к дальнейшему тиражированию.

3. Поскольку одна из ключевых задач проекта САЦ –отработка кросс-функционального взаимодействия между подразделениями, на этапе согласования и обсуждения важно заручиться поддержкой подразделений и руководства и еще раз аргументированно подтвердить ожидания от развития Ситуационно-аналитического центра как инвестиционного проекта.

4. По итогам выполнения предыдущих шагов и согласования их результатов всегда необходимо внести уточнения в различные аспекты проекта развития САЦ: проектные решения, состав и требования к инфраструктуре, охват следующей волны развёртывания и прочее.

Ключевым результатом данного этапа является согласованная позиция о целесообразности развития Ситуационно-аналитического центра и разработка соответствующего задания подрядчикам - исполнителям работ.

Этап 4. Дальнейшее поэтапное развертывание ситуационно-аналитического центра

К этому моменту в нашем распоряжении уже имеется помещение САЦ, оснащенное для решения задач пилотного проекта, все системы которого функционируют и которые уже в основном настроены и интегрированы между собой. Дальнейшее поэтапное развитие ситуационно-аналитического центра позволяет нам с одной стороны реализовывать более сложные комплексные сценарии кросс-функционального реагирования, а с другой стороны последовательно увеличивать отдачу от расширения охвата систем САЦ и их развития.

Рассмотрим ключевые, ранее перечисленные группы задач по развитию САЦ:

1. Развитие инфраструктуры САЦ, должно осуществляться типовыми блоками, каждый из которых уже имеет заданные параметры и иметь заранее рассчитанную экономическую модель. Таким образом, в затратах «затраты» - «результат», дальнейшее развитие инфраструктурных компонент САЦ будет иметь инвестиционный эффект. Так, например, по итогам оценки результатов пилотного проекта может быть выделено 3-7 классов торговых точек, в зависимости от площади, количества клиентов, среднего чека и т.п. Для каждого из этих классов может быть разработано свое тиражируемое инфраструктурное решение, имеющее экономический эффект именно для этого класса торговых точек.

2. Развитие программного и интеграционного ядра ситуационного центра, и интегрированных рабочих мест оперативных диспетчеров происходит обычно путем расширения состава рабочих мест диспетчеров. Так, например, в пилотном проекте может быть реализовано 2-3 рабочих места диспетчеров с различной функциональностью, а в ходе развития будет запланировано их увеличение до 5. Речь идет именно о функционале рабочих мест, т.е. расширении состава ролей диспетчеров, участвующих в повседневном оперативном управлении.

3. Выделение и обустройство помещения САЦ. В пилотном проекте могло быть задействовано небольшое временное помещение, которого будет явно недостаточно для развития – тогда потребуется обеспечить переезд существующей службы в новое помещение, возможно даже в штаб квартиру предприятия, поскольку для решения некоторых из сценариев будет явно требоваться существенная административная поддержка в дополнение к имеющимся административным ресурсам диспетчеров и аналитиков.

4. Расширение перечня и отработка новых кросс-функциональных сценариев реагирования, позволяет развить кросс функциональное оперативное управление подразделениями в оперативном режиме как ключевое преимущество ситуационно-аналитического центра. Таким образом на этапе развития потребуется расширение штата службы аналитиков, оснащение их рабочих мест системами BI/Data mining, развитыми средствами отчетности. При этом аналитики должны обладать необходимыми компетенциями в основной деятельности предприятия и обладать неформальными связями внутри организации. Ведь именно от их эффективной работы по выявлению системных проблем в бизнес процессах и предлагаемых ими практическим мерам компания сможет в течение года (согласно ранее приведенного плана) получить возможность постоянного снижения затрат и повышения доходности от основной деятельности. Таким образом, аналитическая группа ситуационного центра позволит сформировать центр развития предприятия, обладающий и компетенциями с одной стороны и инструментами контроля за их реализацией с другой.

Аналитическая группа ситуационного центра позволит сформировать центр развития предприятия, обладающий и компетенциями с одной стороны и инструментами контроля за их реализацией с другой

Выводы

Развитие ситуационно-аналитического центра в случае с федеральным торгово-розничным предприятием позволяет сформировать централизованный инструмент для повышения выручки и оборотов с одной стороны, а с другой стороны сокращать издержки в ежедневном режиме. Что особенно выигрышно оттеняет сложившуюся практику реагирования на уже свершившиеся события к реакции на потенциально опасные события и инциденты. В условиях экономического кризиса именно ежедневная on-line борьба за прибыль может позволить крупным торгово-розничным предприятиям России получить дополнительное конкурентное преимущество в борьбе за клиента.

Изложенный в статье практический опыт реализации проектов ситуационно-аналитических центров может быть полезным для различных государственных структур и коммерческих предприятий. Внимательный читатель сможет найти здесь рекомендации по организации таких комплексных проектов, и ключевым этапам их развития в качестве инвестиционных проектов, затраты и получаемые эффекты должны быть взвешены и оценены. Ключевые аспекты таких трансформаций всегда кроются в «человеческом факторе», ведь в подобные преобразования всегда вовлечено большое количество специалистов и самого предприятия и подрядчиков. Для решения возникающих вопросов и проблем и предложен «релизный» подход, применение которого позволяет качественно снизить риски по реализации таких сложных технологически и организационно проектов.

Буду рад если приведенный здесь опыт будет полезен Вам, Уважаемые читатели – мне же было приятно поделиться своим опытом и знаниями.